食と農の未来を共創!emCAMPUS STUDIO ハッカソン開催レポート

挑戦を楽しむ「食と農」ハッカソン

2025年7月26日(土)と27日(日)の2日間、emCAMPUS STUDIO にて「ハッカソン ~食と農の新しい価値を創造しよう~」が開催されました。今年で3回目を迎えるこのハッカソンは、emCAMPUSのコンセプトである「食・健康・学び」の中でも特に「食と農」をテーマに掲げ、毎年多くの皆さまにご参加をいただいています。本レポートでは、そんなアツい2日間の様子を紹介します!

ハッカソンとは…

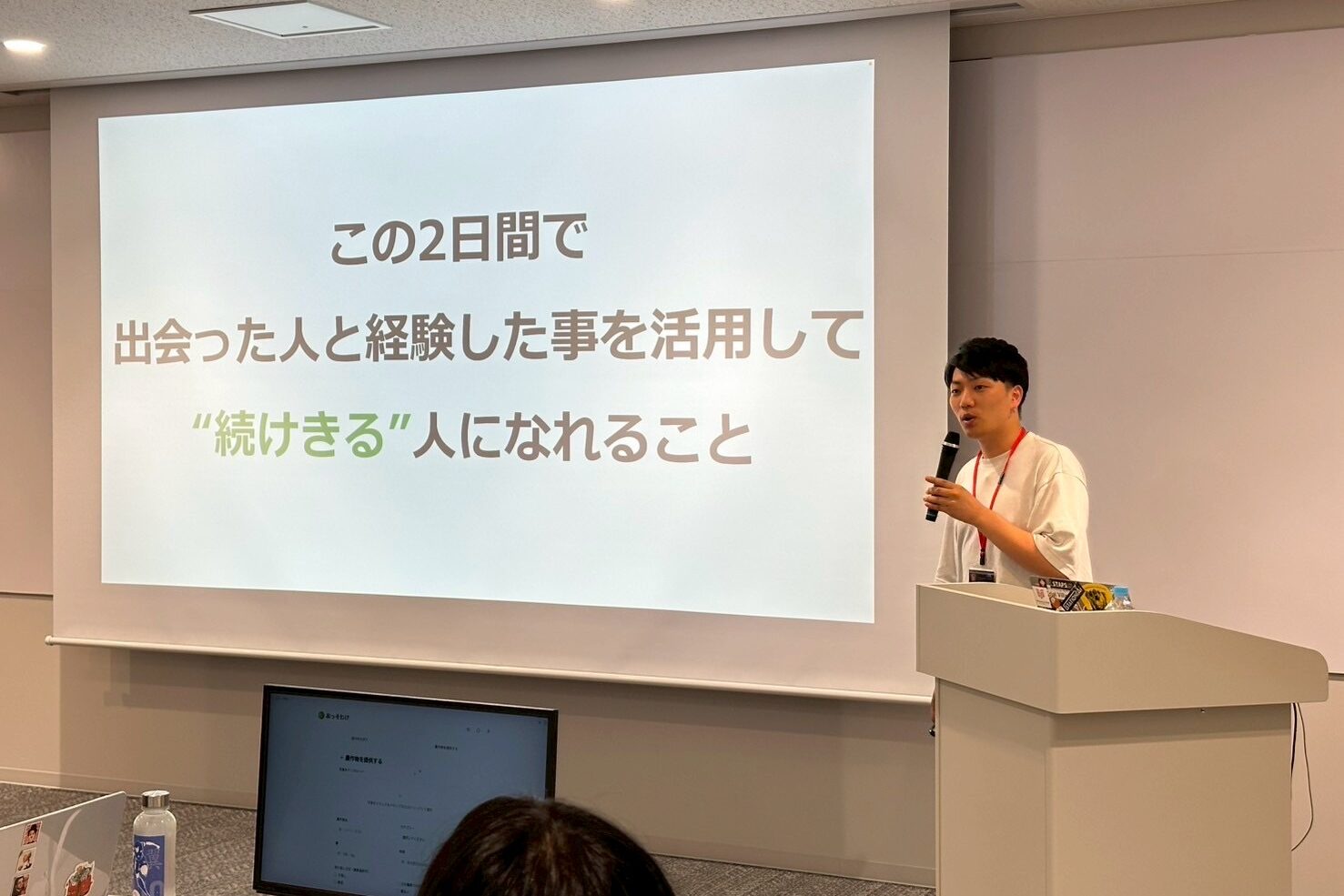

「ハッカソン」という言葉は、プログラミングを意味する「Hack(ハック)」と、ゴールに向かって走り続けることを表す「Marathon(マラソン)」を組み合わせた造語です。本イベントは、参加者が出会いを通じて新たな挑戦のきっかけを見つけ、この2日間で得た経験を活かして「“続けきる”人」になることを目指す場となりました。新しい挑戦を始めたい大学生、起業家を目指す方、そして挑戦する人々から刺激を受けたい方々が集まり、チームでアイデアを作り上げました。

運営を担う「株式会社Lirem」:挑戦を“続けきる”マインドを支援

本ハッカソンの運営を担ったのは、株式会社Liremです。株式会社Liremは、代表取締役である籔内龍介氏が豊橋技術科学大学在学中の2021年10月に起業した企業です。このハッカソンも初年度からemCAMPUS STUDIOと企画・運営を共創しています。

Liremのミッションは「記憶に残る人生を送る人で溢れる世界を創る」ことであり、世界的DJであるAviciiの楽曲『The Nights』の歌詞「Live a life you will remember」から社名を着想し、モットーとしています。

Liremが特に大切にしている価値観は、「続ける」と「やりきる」を組み合わせた「続けきる」という言葉に集約されており、参加者がこのイベントをきっかけに「“続けきる”ためのマインドを支える」ことを目指しました。同社は、学生起業家育成プログラム『火-Okoshi』の開催や、インキュベーション施設の企画運営など、多岐にわたる事業で挑戦を続ける人々を支援しています。

未来を形にする共創:豪華パートナー陣と基調講演

ハッカソンでは、参加者のアイデアのブラッシュアップや、その後の持続的なプロジェクト創出を支援するために、各分野の専門家が共創パートナーとして参加しました。

共創パートナーの皆さん

• 高山 弘太郎氏(豊橋技術科学大学教授 先端農業・バイオリサーチセンター長)

植物診断計測工学や農業情報システム学を専門とし、スマート農業における植物診断技術の開発を研究されています。高山先生がセンター長を務める「先端農業・バイオリサーチセンター」では、先端的食農技術の社会実装を実践する人材養成と次世代型先端農業技術の研究開発に力を入れています。

• 渡邉瞬氏(株式会社KOMPEITO 代表取締役CEO)

新卒で日系コンサルティングファームに入社。主に地方メーカーのSCM(購買、物流)効率化のコンサルティングに従事。「農業界の活性化に向け大きなインパクトを!」と、新たな流通の仕組み構築に向け2012年に株式会社 KOMPEITO を創業。「OFFICE DE YASAI」は新鮮なサラダやフルーツ、お惣菜や軽食といった健康的な食事を、定期的にオフィスにお届けする食の福利厚生サービスで、全国で累計20,000拠点に導入されています(2025年7月時点)。

• 後藤 勇太朗氏(株式会社アサヒ農園 取締役)

創業140年を超える株式会社アサヒ農園で取締役を務めておられます。業界の垣根を超えた更なる成長を目指しておられ、中国子会社の設立、パートナー会社のM&A等を手掛けられました。同社は、日本各地の伝統野菜などの在来種の種を守り育てて来たほか、研究・品種改良にも注力しています。当日は、新たなプロジェクト「野菜遺産プロジェクト」もご紹介いただきました。

• 原田 愛子氏(株式会社石巻柿工房 代表取締役)

地元の次郎柿を普及するため「食の6次産業化プロデューサー認定Lv.4」を取得し、加工・流通・販売を率先して行っています。柿の規格外品を使ったセミドライスイーツ「柿あん」をはじめとした加工品を開発・販売し、「優良ふるさと食品中央コンクール」で農林水産大臣賞も受賞しています。6次産業化のモデルケースとして、地域資源を活かした商品づくりと販路開拓で注目を集めています。

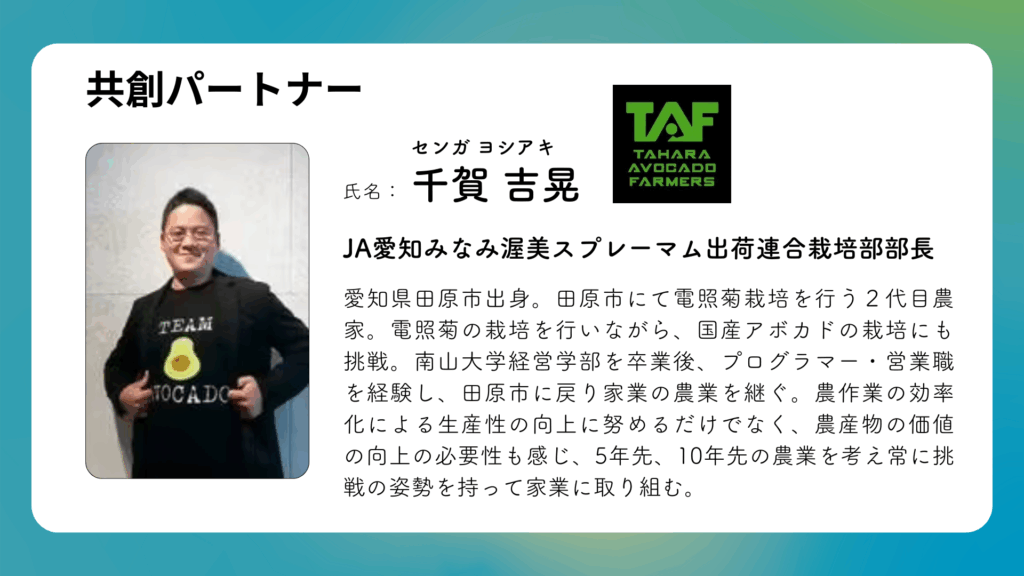

• 千賀 吉晃氏(JA愛知みなみ渥美スプレーマム出荷連合栽培部部長)

電照菊栽培の二代目農家でありながら、渥美半島で新たな挑戦として「国産アボカド」の生産に取り組んでいます。輸入が大半を占めるアボカド市場において、国産栽培の確立を目指し、試験栽培や土壌管理、気候への対応など、試行錯誤を重ねながら技術を積み上げています。農業の未来を切り拓く挑戦として、クラウドファンディングなどでも注目が集まっている取り組みです。

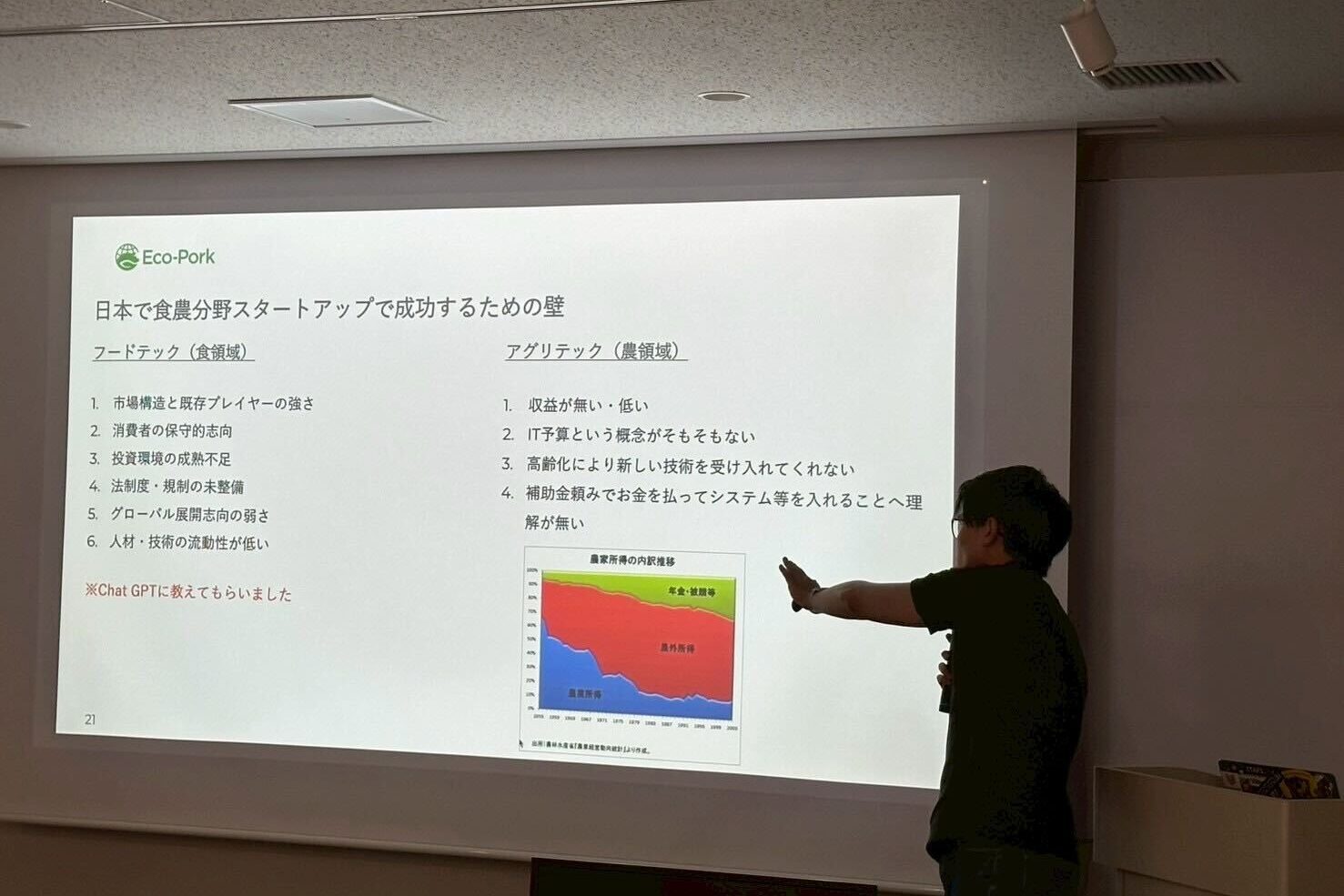

・鈴木 健人氏(株式会社Eco-Pork 取締役CFO)

愛知県田原市出身。東京工業大学(現東京科学大学)卒業後、みずほ銀行入行。名古屋営業部にて繊維商社を中心とした大企業営業を経験。その後、みずほ証券でのM&A アドバイザリー業務に従事後、2020年にEco-Porkへと参画されました。

2021 年4月に取締役就任。同社は、データを用いた循環型豚肉経済圏の共創を目指し、ICT、IoT、AIを活用したクラウド型養豚経営支援システム「Porker」などを開発し、持続可能な畜産業の実現に取り組んでいます。DAY2に基調講演もいただきました。

アイデアを磨き上げる評価軸:ハッカソン審査基準

ハッカソンで創出されたアイデアは、以下の5つの評価項目で審査されました。

- 課題の解像度:課題の実在性とターゲット(顧客)が明確に定義されているか。

- 解決策の独自性と実現可能性:ユニークで説得力のある解決策か、MVP(最小限のプロダクト)などで実現可能か。

- 事業としての実現可能性:明確で説得力のあるビジネスモデル、差別化ポイントがあるか。

- プログラム内での行動力:主体的な課題検証(仮説→検証→考察)、フィードバックの活用と改善努力が見られたか。

- プレゼンテーション:発表が明確で説得力があり、チームの熱意が伝わったか。

これらの基準は、単にアイデアの斬新さだけでなく、その実現性や社会課題への貢献度、そしてチームのプロセスまでを総合的に評価するもとして設けられました。

DAY 1 ハイライト:チームアップとアイデア創出、課題深掘りの一日

ハッカソン初日は、イベントの趣旨とゴールの共有から始まりました。

運営チームからは「否定しない」「断言ではなく提案」「話すより行動」「人の話を奪わない」というグランドルールが示され、参加者全員が建設的な議論に集中できるよう促されます。

参加者の半分以上がハッカソン初体験とは思えないほど、会場は活気に満ち、明るい雰囲気に包まれました。

午前の部では、アイスブレイクとして自己紹介やミニワークが行われ、リラックスした雰囲気の中で交流が深まりました。

その後、参加者それぞれが持つアイデアや日頃感じている課題を1分間で発表する「アイデア・課題ピッチ」を実施。これは、興味や共感を基にチームを編成するための準備となりました。

ひとりずつのピッチの後は、チーム作りです。推したいアイデアにシールを貼り、シールの数に応じてアイデアを絞り込んでいきます。お互いのアイデアを聞き、「一緒にチームを組むと良さそう!」と感じたメンバーでチームを編成し、合計4チームがうまれました。

午後は、各チームがアイデアを深掘りする「課題検証ワークショップ」へ。

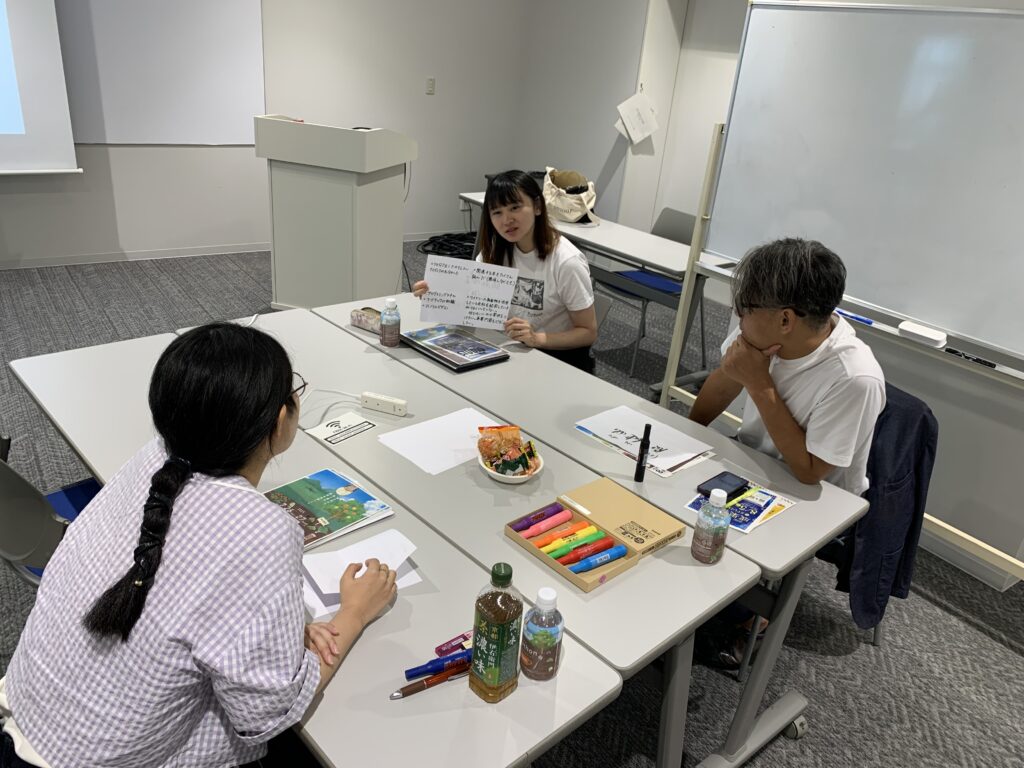

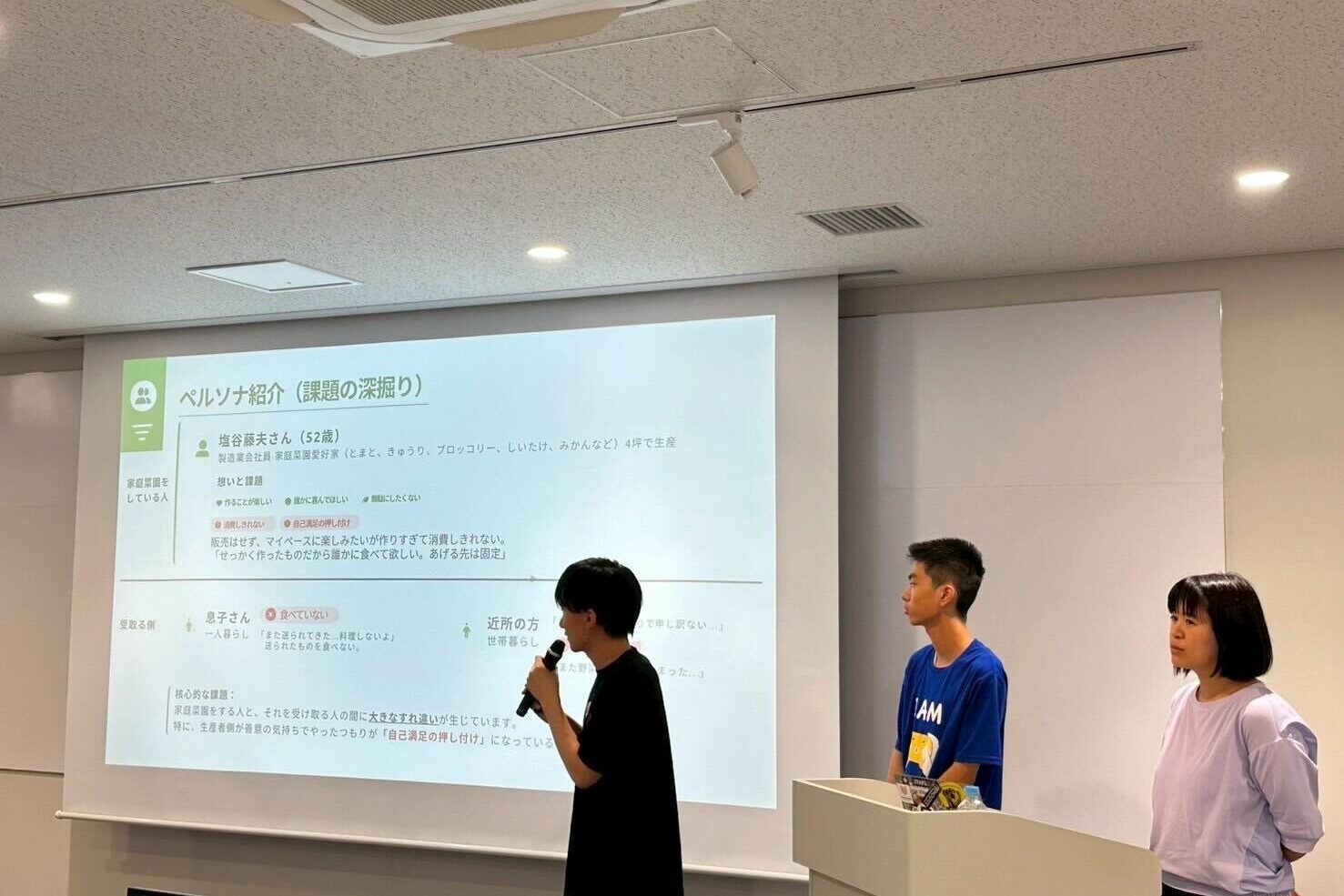

「誰のどんな課題を解決するのか?」を明確にするため、ペルソナ(想定する最初の顧客)を設定し、仮説検証のヒアリングスクリプトを作成しました。

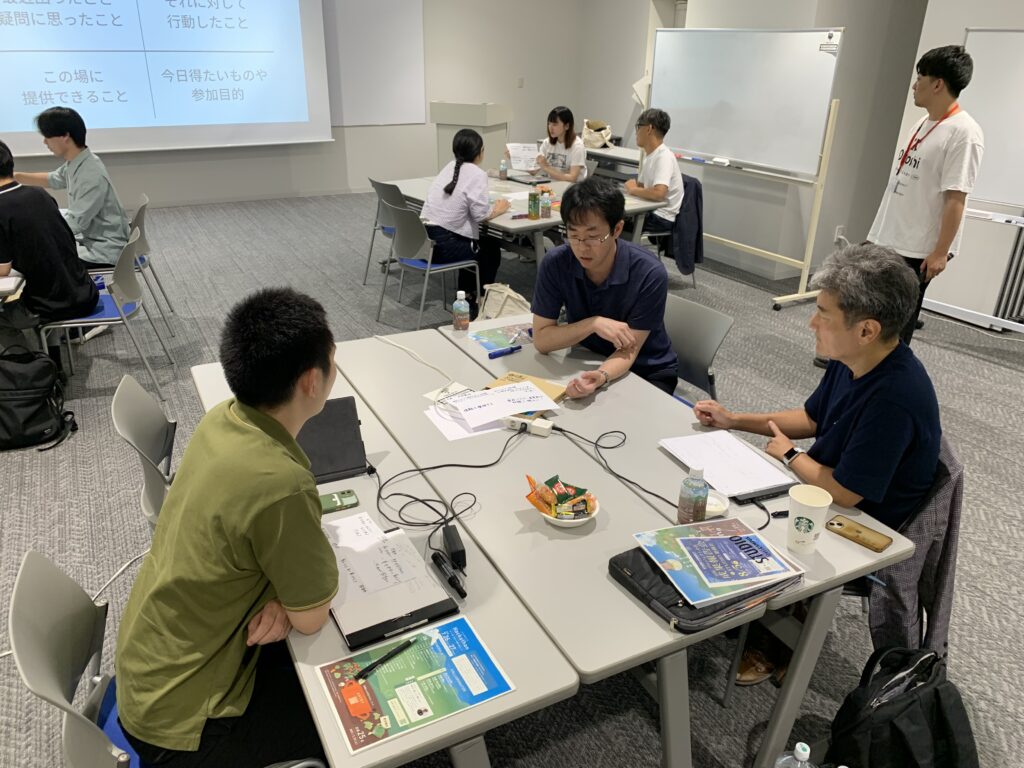

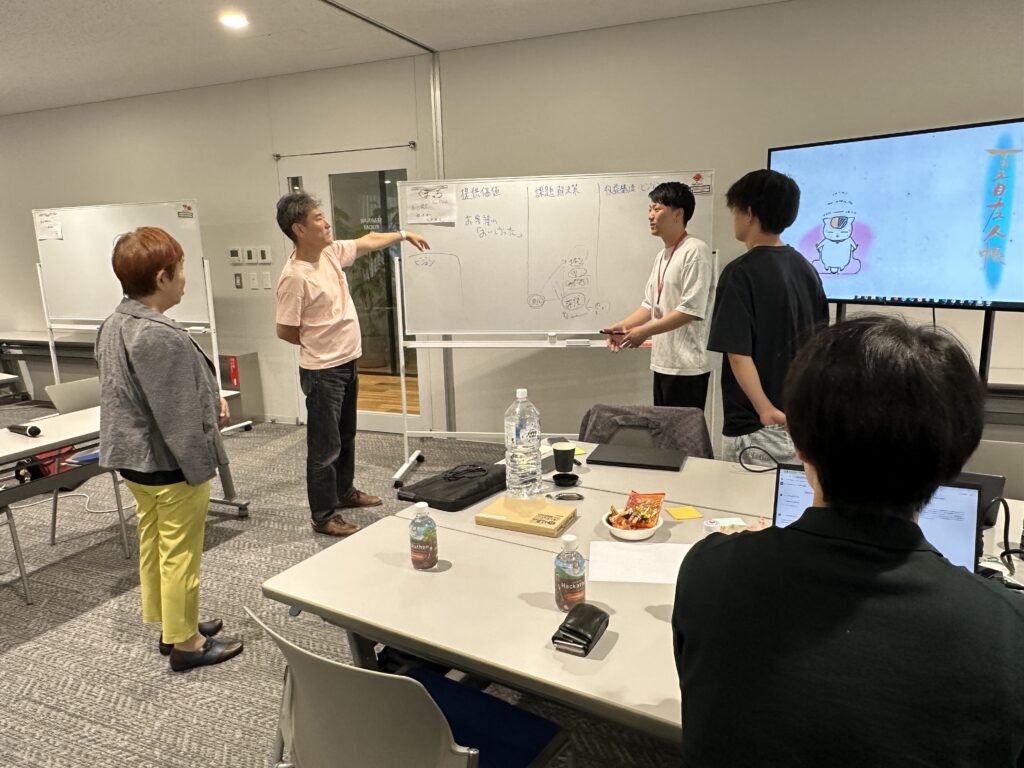

そして、共創パートナーとの「アドバイスタイム」では、食農分野の事業者や生産者の視点から具体的なフィードバックを受け、アイデアの方向性や課題解決の糸口を探りました。

各チームはフィードバックを元にチーム作業を進め、中間レビューで進捗を共有し、さらなる助言を得ます。

1日の最後には、プロトタイプ制作の基本概念である MVP(Minimum Viable Product)や作成ツールについての講義が行われ、翌日の実作業に向けた準備を整えました。

DAY1のゴールは「課題やニーズの検証を実施し、誰のどんな課題に対する解決策を決定すること」と設定され、参加者はこの目標に向けて精力的に取り組みました。

DAY 2 ハイライト:アイデアの具現化と最終ピッチ

ハッカソン2日目は、前日の振り返りと本日のゴールの確認からスタートしました。

午前中は「プロトタイプ制作」に集中。各チームは、アプリの画面やWebサイトのモックアップ、サービス紹介のチラシや動画など、それぞれのアイデアを形にするための具体的な成果物作成に取り組みます。生成AIも活用しながら、各チームがクオリティの高いものを仕上げていきます。

その後、「ピッチ準備」に入り、プレゼンテーション資料の作成や、効果的な伝え方のテクニックを学びました。ランチ休憩を挟みながら、ピッチの練習や資料の最終確認を行いました。

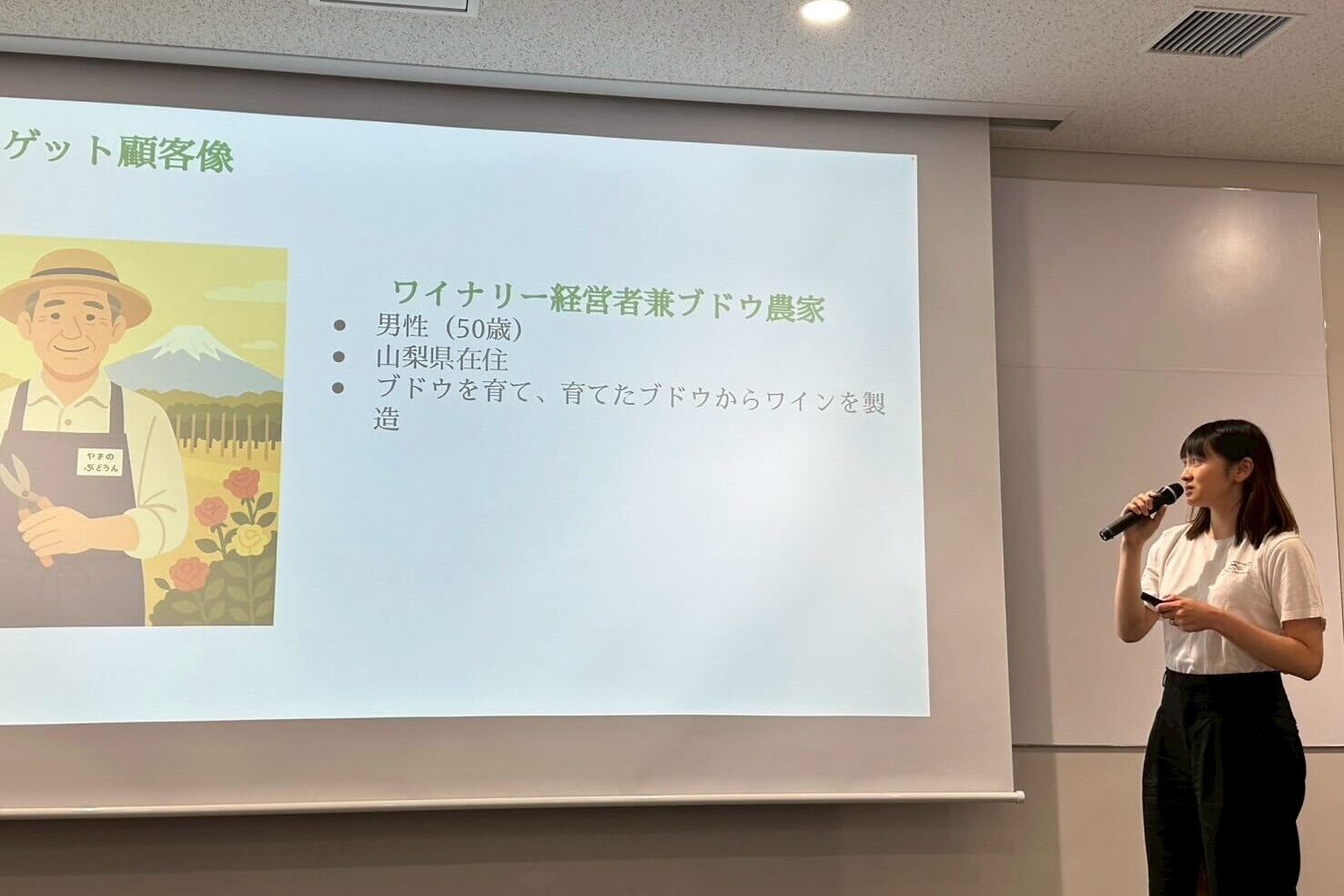

午後の「最終ピッチ&審査」では、2日間の集大成として各チームが成果を発表しました。審査員や共創パートナーからの質疑応答や評価が行われ、アイデアの新規性、課題の深さ、事業性などが議論されました。

続く「結果発表&表彰」では、審査員からの講評と共に、優秀チームが発表され、今後の事業化に向けた具体的なアドバイスが共有されました。

ピッチ後は、Eco-Pork 鈴木取締役からの「基調講演」、さらに、「共創パートナーとのマッチングタイム」が設けられました。

基調講演では、「”食”と”農”の新しい価値を創造することの難しさについて」と題して、Eco-Pork社がどのように社会課題を捉え、どのような手段と戦略でその課題に対峙しているかお話をいただきました。

愛知県田原市でも自社農場を構え実証をおこなっているほか、2024年には北米拠点を設立し、本格的に海外展開をスタートしています。どんなにその商品・サービスに新しさがあっても、フィールドの見極めがおろそかでは勝ち切ることは難しくなります。市場を正しく捉えること、それは分野を問わず、スタートアップや企業発新規事業の肝であると強く感じました。

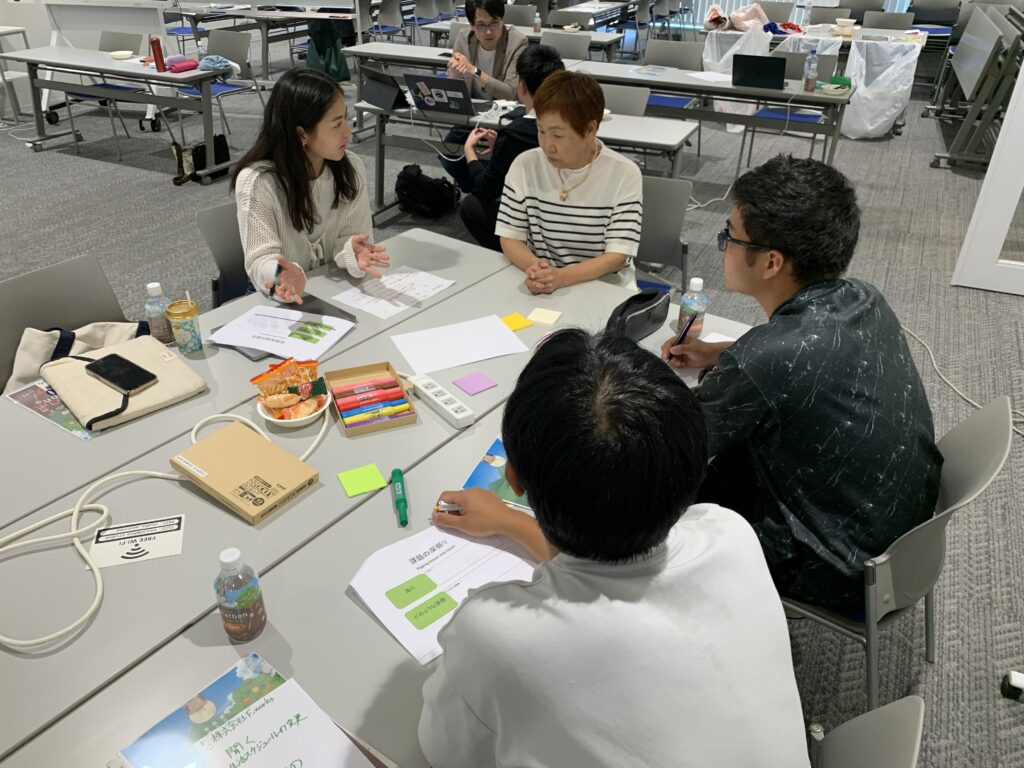

共創パートナーとのマッチングタイムでは、共創パートナーが興味を持ったチームと個別にディスカッションを行い、概念実証(PoC)の実施や資金・リソースの提供、業務提携といった、事業を継続させるための具体的な連携について話し合われました。各分野のプロフェッショナルからの意見交換は活発で、参加者はこの時間を通じて活動を深く振り返り、将来の可能性を広げました。

参加者の声:2日間で得られた学びと刺激

ハッカソンに参加した方々からは、2日間で得られた多くの学びと刺激について喜びの声が寄せられました。

- 「様々な人と話すことができた」

- 「内容もわかりやすく非常に勉強になった」

- 「自身は農業の知識が乏しいが、チームメンバーの知識や人脈、共創パートナーのご意見を基に、課題は残しつつも課題解決につながる案を検討できた」

- 「こういったチームを作っての話し合いの場にほとんど参加したことがなかったので、とても良い経験になった」

- 「他者との交流の結果、新しいビジネス創出までの流れを疑似体験できた」

- 「若者の今後の農食に対して新たな挑戦に刺激をうけた」

- 「久々に0→1を作る面白さを感じた。共創パートナーとの会話は毎回気付きがあり、楽しかった」

- 「異業種の方とひとつの目標に向かって2日間行動したことは、とても刺激になりました」

- 「起業するにあたって参加者やプロの方の具体的な体験例をうかがうことができた」

- 「オーディエンスで観ているのとは、桁違いの刺激を受けられ、たくさんの学びが得られた」

- 「経営についてすごく学ばせて頂きました。自分の知らない世界を沢山見させて頂きました」

- 「2日目最初のほめほめワーク、個人的にとても良かったです。チームに何も貢献できていない‥と思っていましたが少しでも力になれている。と2日目頑張る勇気をもらいました」

今回の2日間を通じて、単なるアイデア出しに留まらず、具体的な課題解決へのアプローチ、異分野との連携、そして何よりも「挑戦」することの楽しさと重要性を深く体感していただけたのではないでしょうか?

ハッカソン後も続く支援:emCAMPUS STUDIO プロジェクト会員制度

「ハッカソン ~食と農の新しい価値を創造しよう~」は、参加者にとって新たな挑戦への第一歩となるイベントでした。emCAMPUS STUDIOでは、この熱意を単なるイベントで終わらせず、具体的な事業化やプロジェクト推進へと繋げるための継続的なサポートを提供しています。その中心となるのが「emCAMPUS STUDIO プロジェクト会員制度」です。

この制度は、アイデアやハッカソンを通じて生まれたプロジェクトの実現に向けたサポートを行うことを目的としています。プロジェクト会員は、スタッフによる「アイデアや思考の整理」や「資料作成の支援」、プロジェクトの開始と終了に際しておこなう「キックオフイベント・クロージングイベントへの登壇の機会提供」といった支援が用意されています。(クロージングイベントの様子はこちら)

実際に、本ハッカソンをきっかけに、emCAMPUS STUDIOで9月から始まる第5期プロジェクト会員制度への参加意欲を表明する方もおり、「共創の輪」の広がりを感じさせる2日間となりました。

ハッカソンのクロージングセッションでは、今後のサポートプログラムの案内も行われ、参加者がイベント後も安心して挑戦を「続けきる」ための道筋が示されました。

emCAMPUS STUDIOの挑戦:今後の共創プログラムにご期待ください

emCAMPUS STUDIOは、「共に“挑戦の地図”をひろげる」というコンセプトのもと、食と農のハッカソン以外にも、様々な共創の機会を提供しています。SDGsをテーマにしたワークショップ「カレーの衝撃」や、まち歩きワークショップ「まちを知り、まちを伝える ~まち歩きで発信する豊橋の魅力~」など、多岐にわたるプログラムを開催していきます。

emCAMPUS STUDIOはこれからも、新たなことに挑戦したい若者や起業家、企業内で新規事業創出に挑む方々のためのイベントやプログラムを提供し続けていきます!最新の情報はFacebookにて随時更新していきますので、

emCAMPUS STUDIOの活動に興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

emCAMPUS STUDIOでは、「共に挑戦の地図をひろげる」場所として、まなびとチャレンジ支援の視点から様々な企画を展開しています。

■お問い合わせ先■

株式会社エムキャンパス

TEL:0532-57-5016

FAX:0532-53-8695

メールアドレス:studio@em-campus.jp

ハッカソン担当:原田・安井